AI体验官㊾丨有了适宜环境,愿更多种子开花结果

如果说,拥抱人工智能,就是拥抱未来。那么京桂两地,正在朝着同一个未来前进。

在发展人工智能的赛道上,领头羊怎么跑?后来者如何争取一席之地?近日,广西云-广西日报AI体验官奔赴北京,进园区、走企业,在科创应用的第一现场寻找答案。

走访越深入,就越体会到开展区域合作的必然。习近平总书记8年前在南宁·中关村创新示范基地视察时说过的一番话,犹响彻耳旁——

“构建富有吸引力的创新生态系统,让适宜的种子在适宜的环境中开花结果。”

从“AI第一城”看到什么

这里拥有我国数量最多的人工智能大模型、最顶尖的人工智能研发机构,是我国第一个千亿参数大模型、第一个AI智能体、第一家AI独角兽、第一个智能机器人实验室、全球第一个通用智能人、全球第一款光训练芯片的诞生地……

不胜枚举的“第一”,为北京赢得“人工智能第一城”的美誉。

“北京已集聚全国超40%的顶尖人工智能人才,拥有超过2400家人工智能企业,核心产业规模接近3500亿元,企业数量与核心产业规模均占全国一半。”面对纷至沓来的各路媒体,北京市科委、中关村管委会信息处负责人如数家珍。

技术创新“向下扎根”的同时,应用场景也在“向外延伸”。

从大兴机场前往市区,路过高速收费站时,伴随着AI数字人发出的提示声,一只仿真机械手灵活伸出,将通行卡稳稳地递到车窗前。“你们可以到亦庄看看。”聊到人工智能,网约车司机还贴心地为AI体验官“指路”。

司机口中的“亦庄”,即北京经济技术开发区。走进这里,如同进入科幻世界:仿生机器头能快速识别人类面部表情,并精细模仿;人形机器人在砂石路等复杂路况上健步行走;骨科置换手术机器人根据病人的实际情况,生成精准的个性化手术方案……

展开全文

据介绍,由北京优必选研发的Walker S1机器人,已在汽车工厂开展全球首例多台、多场景、多任务的人形机器人协同实训,数十台人形机器人分布于总装车间、SPS仪表区、质检区及车门装配区等多个复杂场景,成功实现了协同分拣、协同搬运和精密装配等多任务协同作业。

“当下人工智能的竞争焦点已经从大模型转向专业智能体。”360集团创始人周鸿祎接受专访,前瞻性的观点令人耳目一新。他认为,与大模型相比,智能体更像是某一个专业领域的“数字员工”,能够自主分解、规划和执行复杂任务。越来越多的“数字员工”将与实体员工协同工作。

源源不断的新理念、新产品,让人工智能成为实打实的新质生产力。

通过连日来的亲身体验,我们确然看到,未来已来,势不可挡。同时深刻感受到,“人工智能时代,广西不能缺席、不能落后”的决断,何其及时、何等有力!

在北京数字经济体验周上,广西云-广西日报AI体验官正在1∶1还原的国产大飞机C919模拟舱中体验飞行操作。

缘何两地频牵手

看在眼里,急在心里。

广西如何抓住这“逆天改命”的风口,加快缩小与先进地区的发展差距?归根到底,还是靠创新、靠开放、靠实干。

早在2016年,南宁·中关村创新示范基地就已揭牌。这是北京中关村与外地合作重点打造的第三个科技园,已成为支撑南宁高质量发展的重要创新源。

今年以来,横跨南北的“AI联姻”明显增多,一些流淌着北京AI独角兽企业和科研院所“血液”的新机构,纷纷在广西安家落户。特别是5月19日,京桂“人工智能+”创新合作对接会在南宁举行,100多名北京企业家如约而至、洽谈商机。

这,源于一系列新政策的密集推出——

2月6日,广西“新春第一会”提出要以“人工智能+”赋能千行百业,力争在新领域新赛道迎头赶上;紧接着,广西设立100亿元人民币的人工智能产业基金;3月,《广西“人工智能+制造”行动方案(2025—2027年)》印发;4月,自治区党委、政府出台关于加快推动人工智能高质量发展的决定……

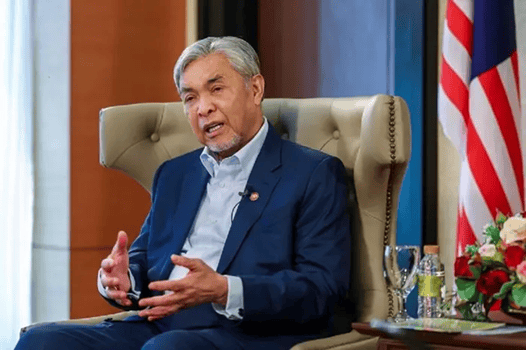

作为我国唯一与东盟陆海相连的省份,广西处在中国14亿人口大市场和东盟7亿人口大市场的关键节点,拥有丰富的能源供应体系、东盟语料基础。AI体验官在顺带宣介广西区情时发现,相关企业对此相当熟悉,尤其对广西探索的发展路径大为赞赏。

东盟连续5年成为中国最大贸易伙伴,也是中国企业海外投资最为集中的区域。用清博智能CEO郎清平的话说:“在广西发现并解决的每一个问题,都是为东盟市场准备的解决方案。”

“全国最头部的AI企业都在看广西。”云知声智能科技股份有限公司公共事务总监郭凡表示,“自治区政策层面上下一贯通,整体面向东盟的区位优势一下就爆发开来。相关企业一定会去看这个市场,这是共同的趋势和流向。”

迎头赶上,底气何来

除了政策、区位,还有什么必要条件?在京采访期间,问及“AI第一城”的成功秘诀,“生态”是很多人给出的关键词。

以北京亦庄为例,尽管地处大兴、远离海淀中关村,辖区内本无什么高校。但历经多年努力,这里不仅集聚大量人工智能企业,还配套建设了科研机构、高校创新平台、产业基金以及完善的人才服务体系,形成了从基础研究、技术开发到成果转化的全链条创新生态。

研发需要全链条创新生态,搞集成、搞应用同样需要。那么,家底并不殷实的广西,底气何来?

来自平台优势。已成功举办21届中国—东盟博览会暨中国—东盟商务与投资峰会、4届中国—东盟人工智能大会,形成中国与东盟开放合作的“南宁渠道”;

来自硬件设施。中国—东盟信息港建成以广西为核心枢纽、通达东盟国家的12条国际陆地光缆,南宁设立国际通信业务出入口局,广西将成为中国面向东盟数据传输距离最短、速度最快的省份;

来自产业基础。这些年广西在算力、数据、模型、智能终端产品等方面有所积累。在南宁·中关村科技园,已经聚集卡迪亚、润建、海之晨、捷佳润等200多家“人工智能+”领域企业,人工智能产业初步成型。

“广西应当聚焦本土有优势或特色的应用场景,建设特色产业链,培养实力强劲的本土团队,打造可复制的本土标杆产品。”云知声董事长梁家恩建言。

当然,新技术成果落地的关键,还在于人才储备。广西是中国招收东盟国家留学生数量最多的省份之一,桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西大学等均已设立了面向东盟的人工智能学院。

“虽然广西的整体教育资源没法与北上广比,但有一样优势很突出,那就是职业院校多、规模大、有特色。”在北京人形机器人创新中心市场部负责人薛明看来,相较于北京,广西更需要能够理解场景,基于场景将产品落地的工程化人才。围绕人工智能和机器人产业,将会催生出一批与之操作、检修、维护、运营、服务相关的新职业,这对职业院校的学生而言是一个机遇。

在北京人形机器人创新中心,广西云-广西日报AI体验官在拍摄机器人“天工”在复杂地形行走。

有了适宜环境,才有更多种子开花结果。就在一个月前,广西首批工业人形机器人下线,即将“入职”汽车智能制造工厂。7月11日,柳州市15辆低速无人驾驶车辆和1辆智能网联汽车挂上新颁发的测试车牌,实现了广西在该领域零的突破。

随着AI广泛应用,八桂大地还会有更多令人惊喜的改变发生。广西,正努力成为中国人工智能企业走向东盟的“桥头堡”和东盟国家与中国开展人工智能合作的“第一站”。

报纸版面截图。

点击下方图片进入链接

评论